Il Boscaiolo

Il lavoro nei boschi è un altro di quei lavori che hanno interessato la nostra piccola comunità fin dai tempi più antichi. L'abbondanza di legname, soprattutto larici ed abeti, presente nei boschi che circondano l'abitato di Cimego, ha infatti sempre rappresentato un ineludibile punto di riferimento per l'economia locale.

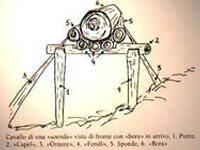

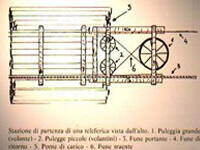

Nel corso degli anni, numerosi sono stati gli uomini che, per scelta o per necessità, hanno scelto la professione del "borér", cioè del boscaiolo che si dedicava al taglio, alla pulitura ed al trasporto sulla strada delle "bore" (tronchi di pianta ad alto fusto). Il Sentiero quindi non poteva evitare di dedicare un apposito settore anche a questo pesante e faticoso lavoro.

La giornata del boscaiolo incominciava all'alba quando partiva da casa per recarsi sul posto di lavoro, generalmente a piedi, percorrendo un tragitto che poteva richiedere anche un'ora di cammino. Il lavoro iniziava alle otto del mattino, dopo che il caposquadra aveva dato a tutti le eventuali direttive e proseguiva ininterrottamente per circa un'ora e mezza; verso le nove e mezza veniva fatta una piccola pausa di un quarto d'ora per riposare e mangiare un boccone. Riprendeva poi fino a mezzogiorno quando il cuoco aveva ultimato la preparazione della polenta, un alimento sempre presente nella dieta dei boscaioli. La pausa per il pranzo durava un'ora, ma poteva essere prolungata esistendo di fatto una certa flessibilità nell'organizzazione del lavoro, che prevedeva in ogni modo un'attività giornaliera di otto ore. Mangiando la polenta calda accompagnata dal companatico che ognuno si portava da casa, i boscaioli riprendevano le forze per affrontare le rimanenti quattro ore. Finito di mangiare, c'era ancora il tempo per schiacciare un pisolino all'ombra di un abete, ripensando magari alle difficoltà incontrate durante la mattinata. Il lavoro riprendeva nel primo pomeriggio e continuava fino a sera senza più interruzioni se non quelle per dissetarsi e fumare una sigaretta. Al termine della giornata gli attrezzi venivano nascosti sotto le frasche degli alberi abbattuti e gli uomini facevano ritorno alle loro case.

La bravura del borér era affidata alla bontà e all'efficienza degli arnesi che egli adoperava. Ne ricordiamo quattro: il "zapì" (zappino), la "segür streta", la "segür larga" (scure larga e scure stretta) e il "segù" (sega lunga). Quattro arnesi semplicissimi, ma quattro capolavori di efficienza se erano ben tenuti e se erano nelle mani di un lavoratore abile.

Il zapì poteva darsi che fosse quella leva con la quale un certo grande uomo disse che avrebbe potuto sollevare il mondo. E infatti ti dava l'impressione di un atrezzo capace di fare cose miracolose. bastava il tocco leggero del zapì perchè grossi tronchi pesanti quintali girassero su se stessi, si spostassero avanti e sui lati come se fossero fuscelli di paglia. Un colpetto in testa, puntando la leva in terra, e un tronco gigante si spostava a destra o a sinistra e si metteva a scivolare verso il basso.

C'erano a volte nel bosco degli intrichi di tronchi accatastati e incrociati che nessun gigante nerboruto sarebbe riuscito a sciogliere. Bastava il zapì nelle mani di un borér e si vedevano quei tronchi pesanti venir liberati uno alla volta con la delicatezza con cui una ricamatrice mette in ordine un pizzico di spilli.

La scure stretta e la scure larga erano altri due arnesi che facevano il bravo boscaiolo, due arnesi che funzionavano alla perfezione e facevano un lavoro incredibile se venivano mantenuti sempre affilati e se si usavano con destrezza. Non è che richiedessero frequenti affilature se non venivano battuti contro i sassi o per terra. Bastava una buona affilatura fatta con la lima alla fine della settimana. L'abbattimento degli abeti veniva fatto con la scure stretta, mentre con la scure larga si "sramava", cioè si tagliavano i rami.

Se il taglio e la pulitura dei tronchi si facevano la primavera, quando le piante erano "in amore" e la corteccia si staccava facilmente, si aspettava poi l'autunno per sezionare i tronchi (l'estate infatti li avrebbe resi più leggeri). Era in questo frangente che si usava il segù (grande sega).

(sintesi da: Delio Brigà, La fata Gavardina, Publiprint Editrice)